長らく記事を書いてきました、電子工作マガジンが定期刊行物としては終わります。そこで、思いのたけをつづらさせて頂きます。

ご参考URL↓

https://www.hamlife.jp/2025/09/10/denpapub-dkm-2025autumn/

・電子工作マガジン第一号は2008年発刊

同誌には、2008年の企画段階から参加していました。第一号の発刊前に、当時の編集長の及川健氏や大橋太郎氏(当時は新聞担当)と打ち合わせがあり、「わかる・作れる・楽しめる! エレクトロニクス技術の未来を拓くホビー誌」をコンセプトに、小学~中高生をメインのターゲットとすること、また、同時期に発刊されていたCQ出版の「エレキジャック」誌との差別化が課題、などの話がありました。

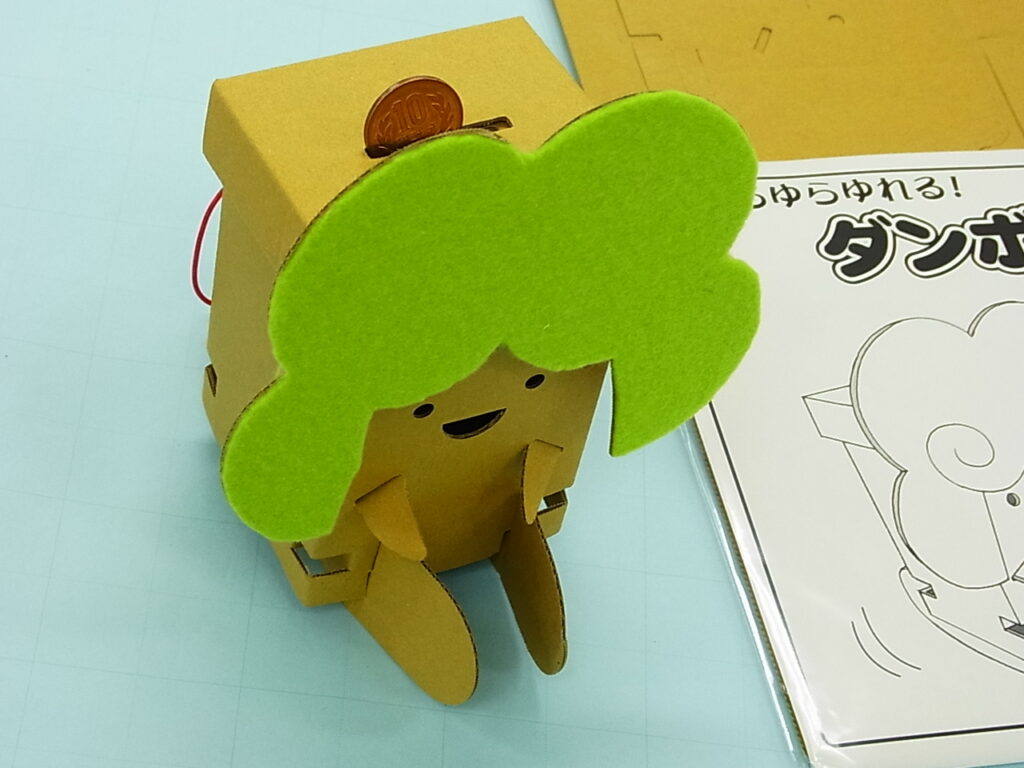

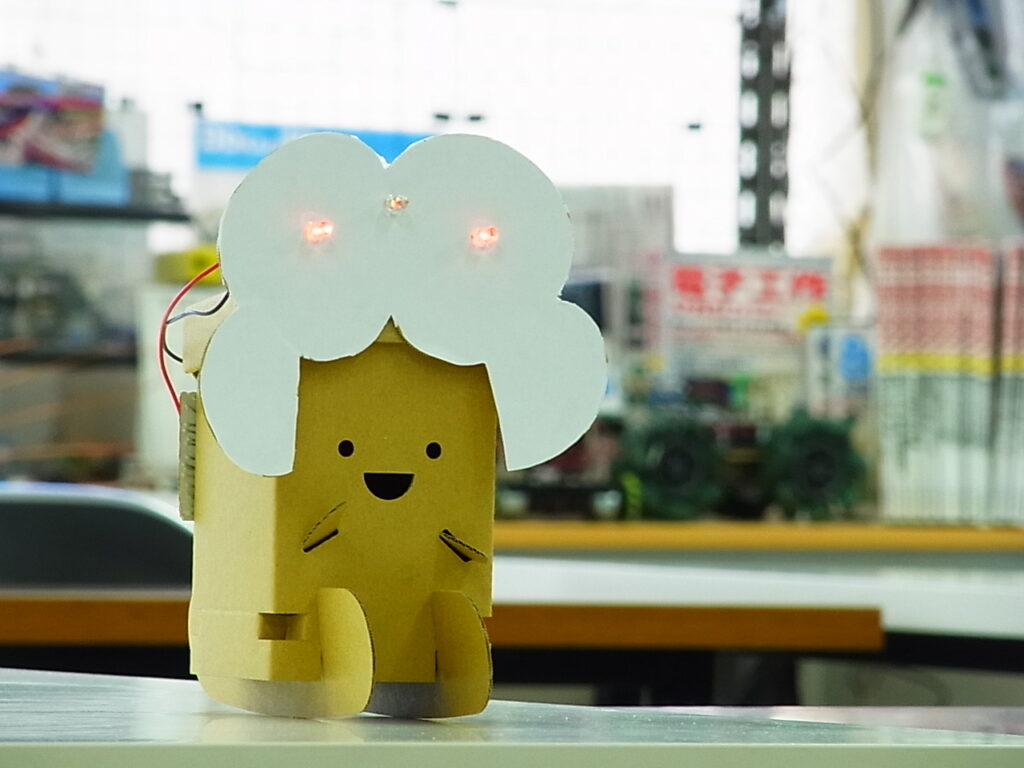

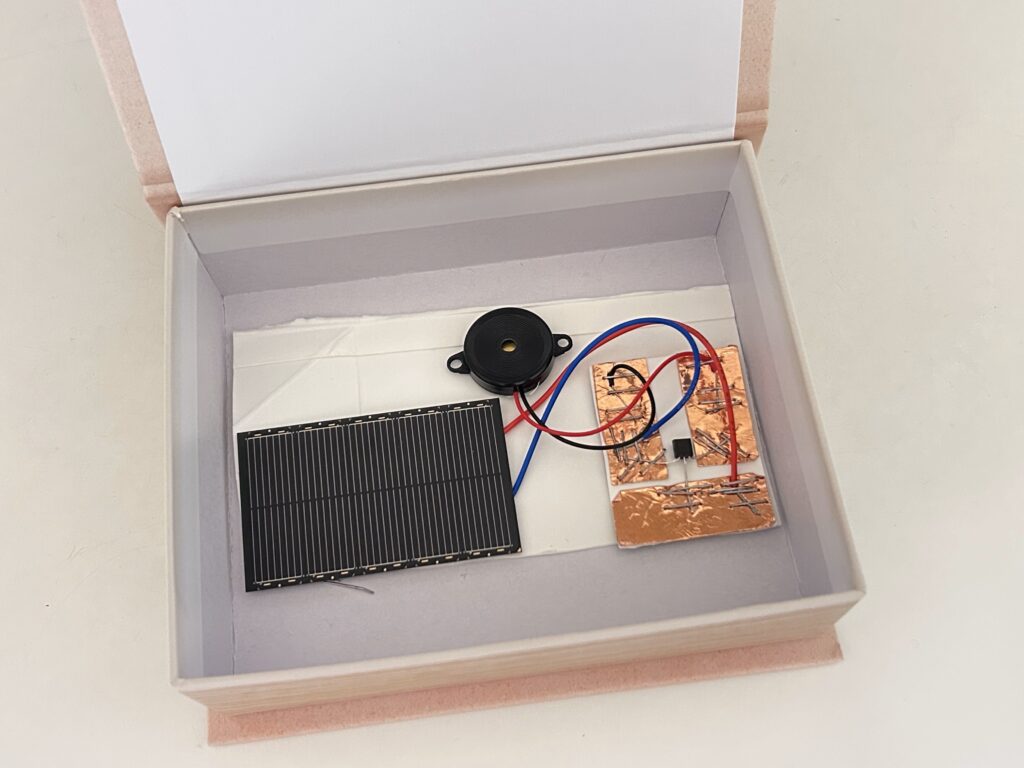

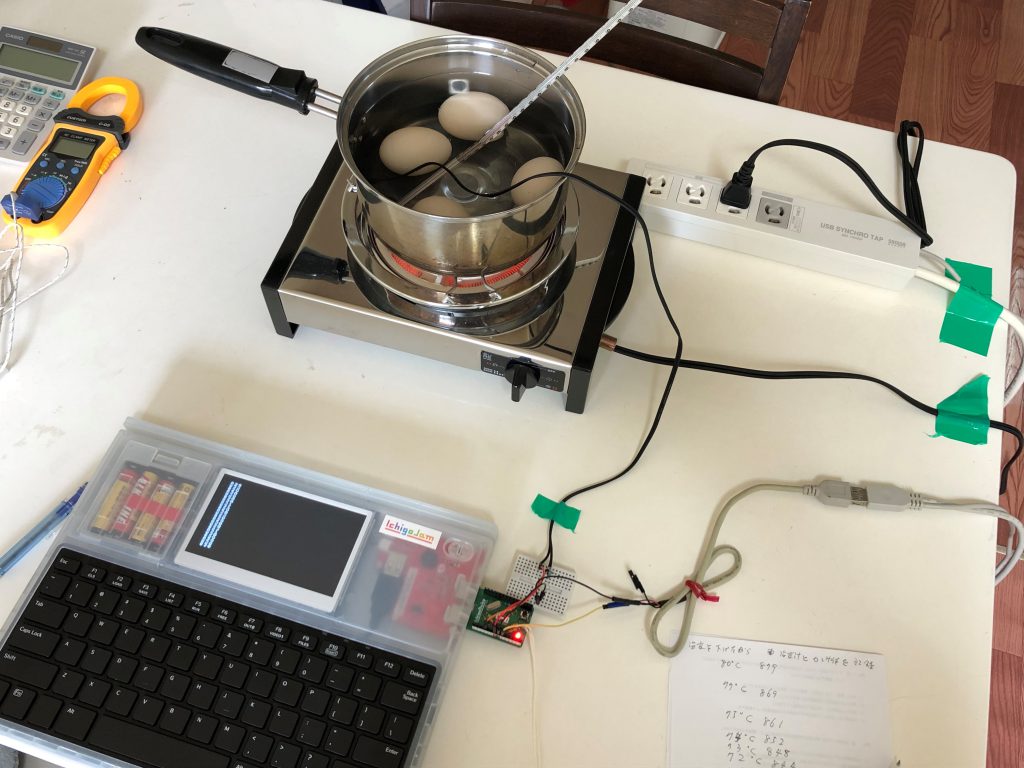

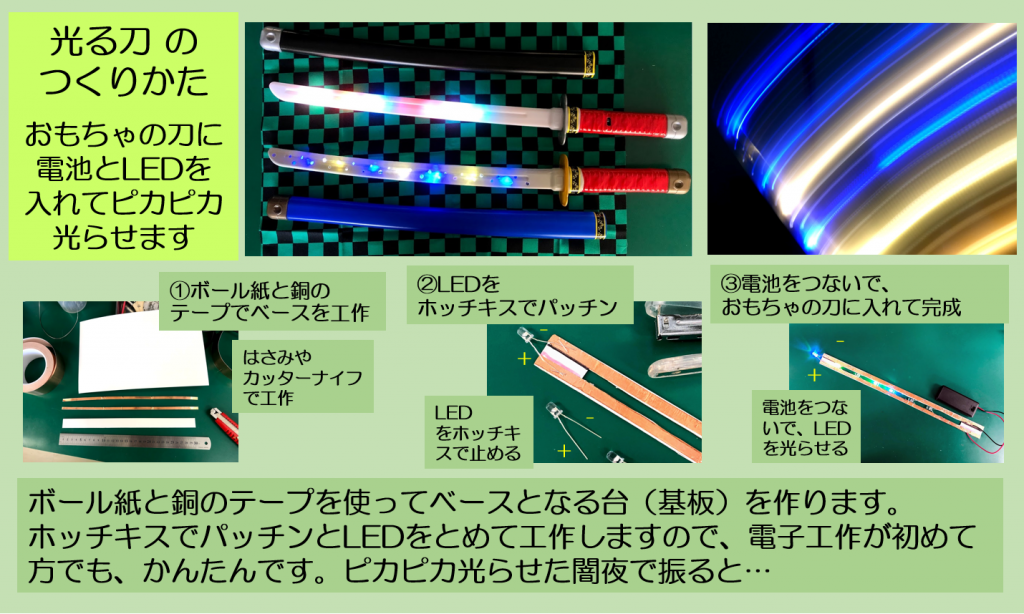

当時は、今ほどブレットボードの電子工作がポピュラーではなく、昔ながらの半田付け工作が主流でした。しかしながら、中高生はともかく、小学生の半田付け工作は、2008年当時でもすでにハードルが高いものとなっており、如何に安全で簡単に工作を楽しんで頂くことが課題でした。そこで、編集部に提案したのが、ホッチキスで部品を止める「パッチン電子工作」です。これなら、半田ごてなどの特殊な工具も不要で、火傷の心配もなく安全に工作して頂けます。そして、当時小学生だった自分の子供たちに実際に作らせて、再現性の検証を行いました。すると、低学年の子供の手では、普通のサイズのホッチキスでは大きすぎて取り回しが難しいこと、また、「パッチン」の力が足りないことがわかりました。そこで、小型でより少ない力で「パッチン」できるホッチキスを使うなどの工夫を行い、記事を書きあげました。

・記念すべき第一号

以下のサイトを見ると、電子工作マガジン第一号の見出しと筆者を見ることができます。

https://www.fujisan.co.jp/product/1281690364/b/506307/

このように、記念すべき第一号の冒頭の記事として「ホッチキスとアルミテープでつくる紙基板 パッチン基板ICオルゴール」を書かせていただきました。当時の執筆者を見ると、西田和明先生や米持尚先生、丹治佐一先生など、昔の「ラジオの製作」の頃に学ばせていただきました先生方やガリレオ工房の滝川洋二氏などそうそうたるメンバーが並び、そのなかに記事を加えて頂けたのは感涙でした。 それから、毎号の初心者向け電子工作記事の執筆がはじまりました。

・時は流れて記事の内容は多様に

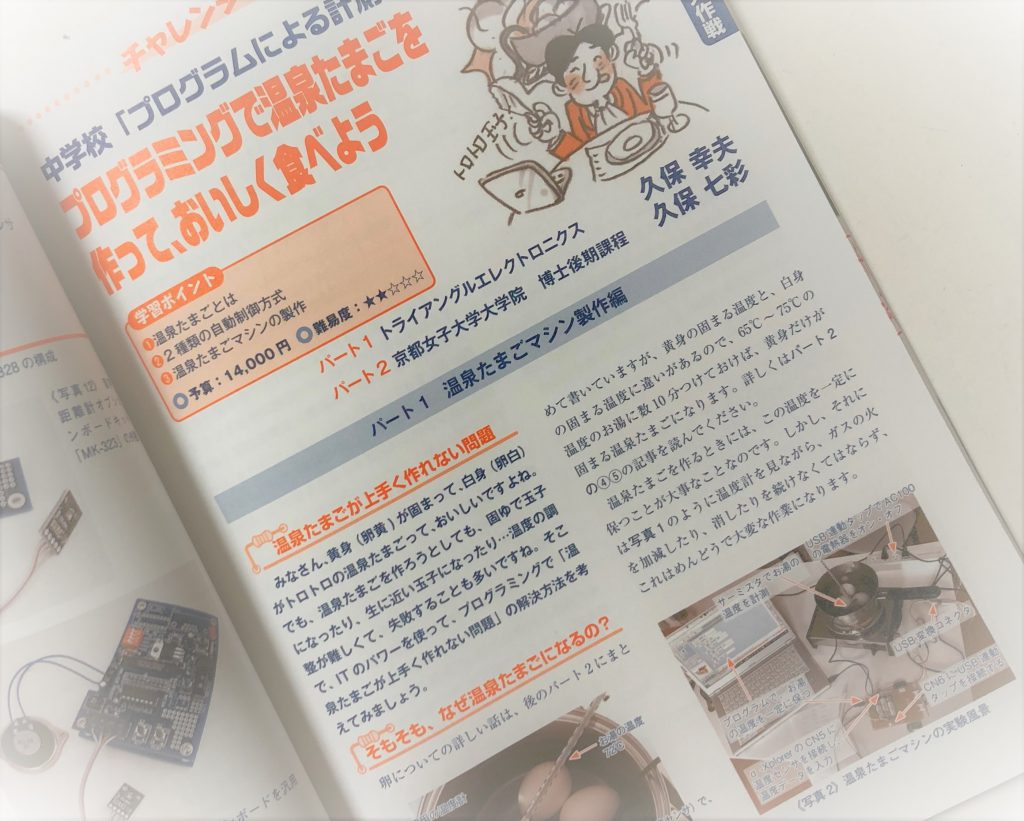

それから、時は流れ、編集長も及川氏から大橋氏へ、そして大橋氏も退社され、編集部の陣営も変わっていきました。パッチン電子工作で不可欠なラジアルリード線の部品(昔ながらの長いリード線付きの部品)も生産停止により入手が難しくなり、だんだんとパッチン工作の記事も減っていきました。大橋編集長の頃には、初心者向け電子工作に加えて、Arduino(アルドゥイーノ)などのプログラミングを含む電子工作や、TWE-Lite などのIoT無線モジュールを使った工作、さらにはスピーカやハイレゾのオーディオ関連や3Dプリンターの製作の記事…など様々なジャンルを担当し、10年程前からはこどもパソコンIchigoJam関連の記事も増えてきました。

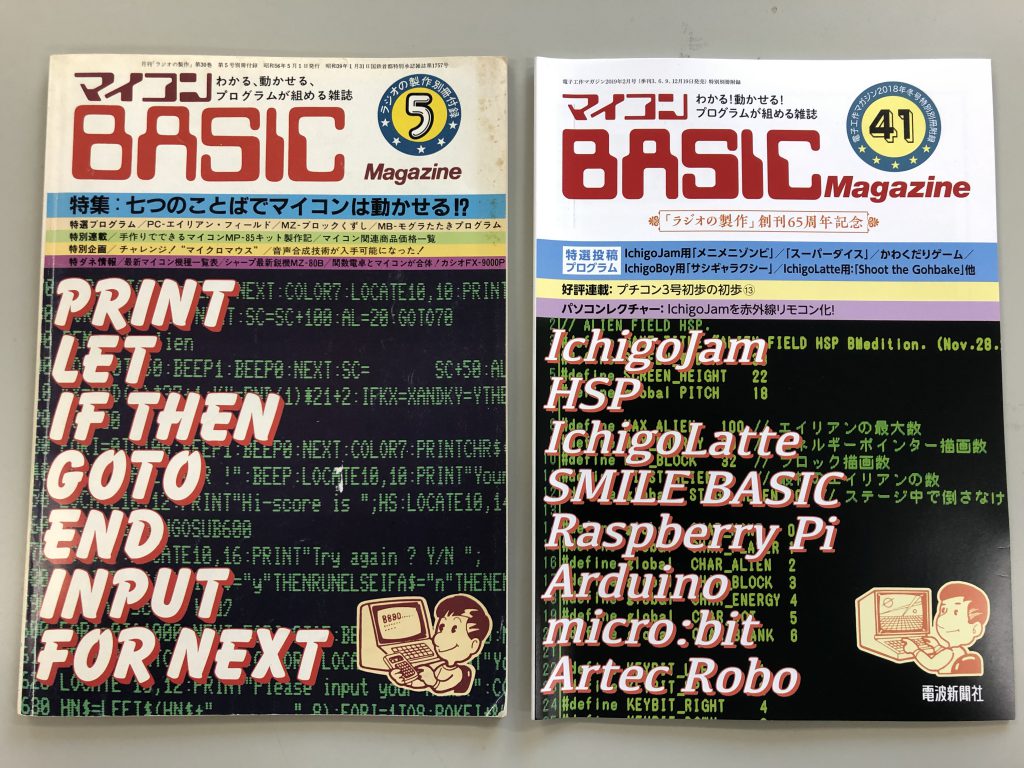

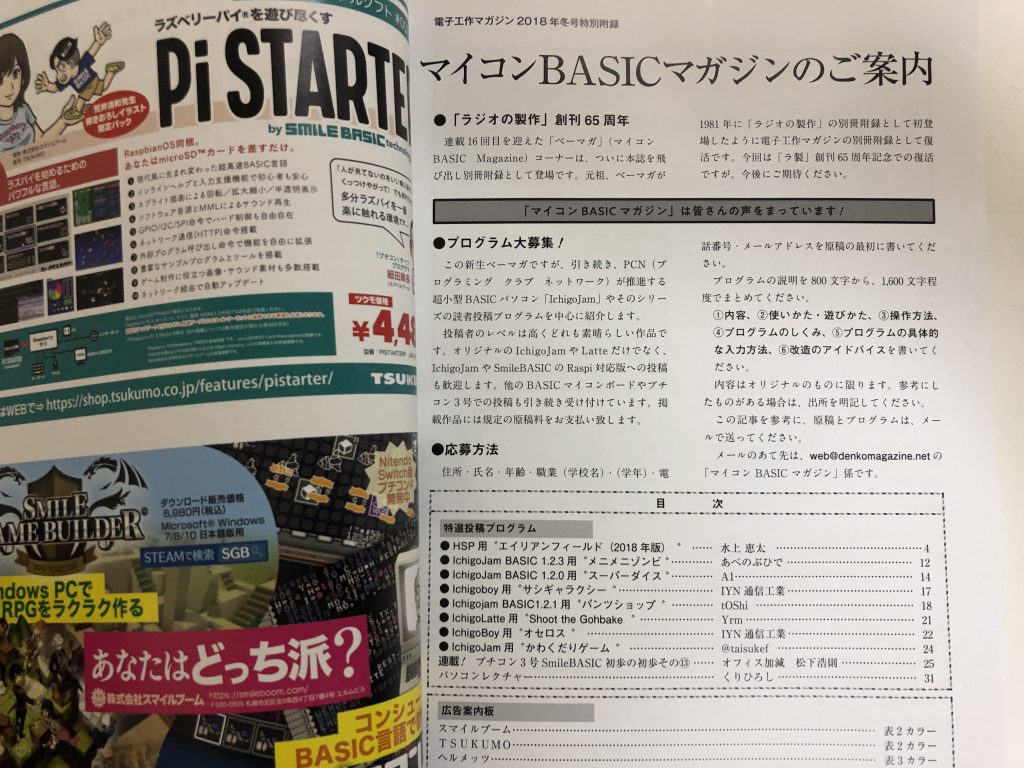

・マイコンBASIC Magazine(ベーマガ)復活!

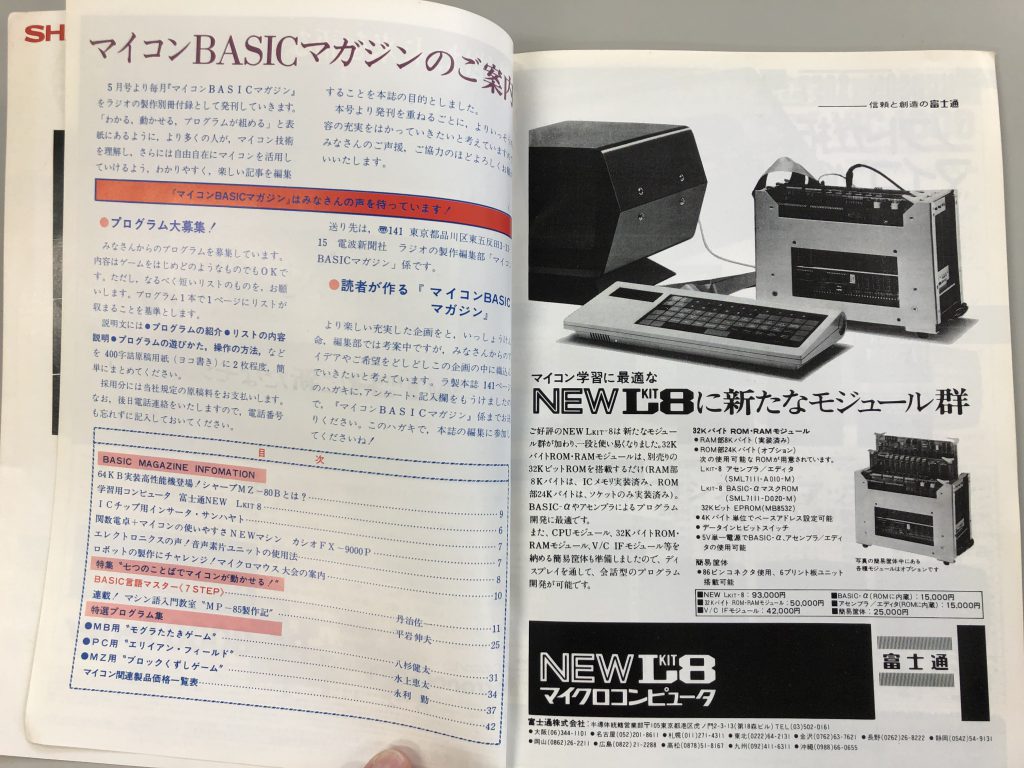

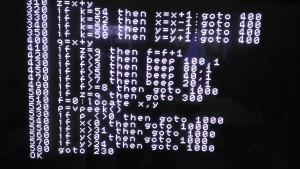

そして、No.26 2015年春号では、「マイコンBASIC Magazine」が電子工作マガジンの1コーナーとして復活しました。これは、私が大橋編集長に「IchigoJam BASICで ベーマガを復活させましょ!」と提案したのがきっかけです。とは言え、投稿プログラムが無いと、コーナーとして成り立ちません。そこで「じゃ、自分が一本書くから」と書いたのが、BASICプログラム「止まったらOUT!」です。実は、私にとって、ベーマガの掲載は特別な意味がありました。

高校時代、まだラジオの製作付録時代のベーマガにカシオのポケコンのプログラムを何度か投稿していましたが、いずれも”没”で、掲載されることはありませんでした。今思えば、ハガキの通信面に、小さな手書き文字でプログラムリストをぎっしりと書いて送っており、プログラムの概要とか魅力、遊び方等をほとんど書いていなかったので、没になるのは当然のことかと。それ故に、復活したベーマガコーナーにプログラムが載ったのは、40年弱ぶりのリベンジ?となり嬉しかったです。・・・

・アナログからデジタルまで

このように、電子工作マガジンの紙面では、アナログからデジタル、マイコンやIoT、さらにはプログラミングまで幅広い分野の記事を書かせていただきました。気が付けば、記事の数は100件を優に超えており自分でも把握できておりません。ここまでくると、完全にライフワークのひとつとなります。

・電子工作マガジンのリニューアル

ただ、電子工作マガジンが2023年に、刊行当初のコンセプトから変わり「大人向け」雑誌としてリニューアルしたときに、誰に、何を伝えるべきなのか?そもそも何のために書いているのか混迷し、モチベーションが下がりました。そのため、リニューアル直後の2023年夏号だけは記事を書いておりません。本当は、従来路線の子ども向けの超ベーシックな工作記事を用意していたのですが、新しい紙面の方向性とは全くの逆のベクトルで、記事を封印しました。代わりの「大人向けの」工作記事も、複数考えてみましたが、どこかにありそうな内容で、オリジナリティに欠けており、結局、その号は穴を空けてしまいました。

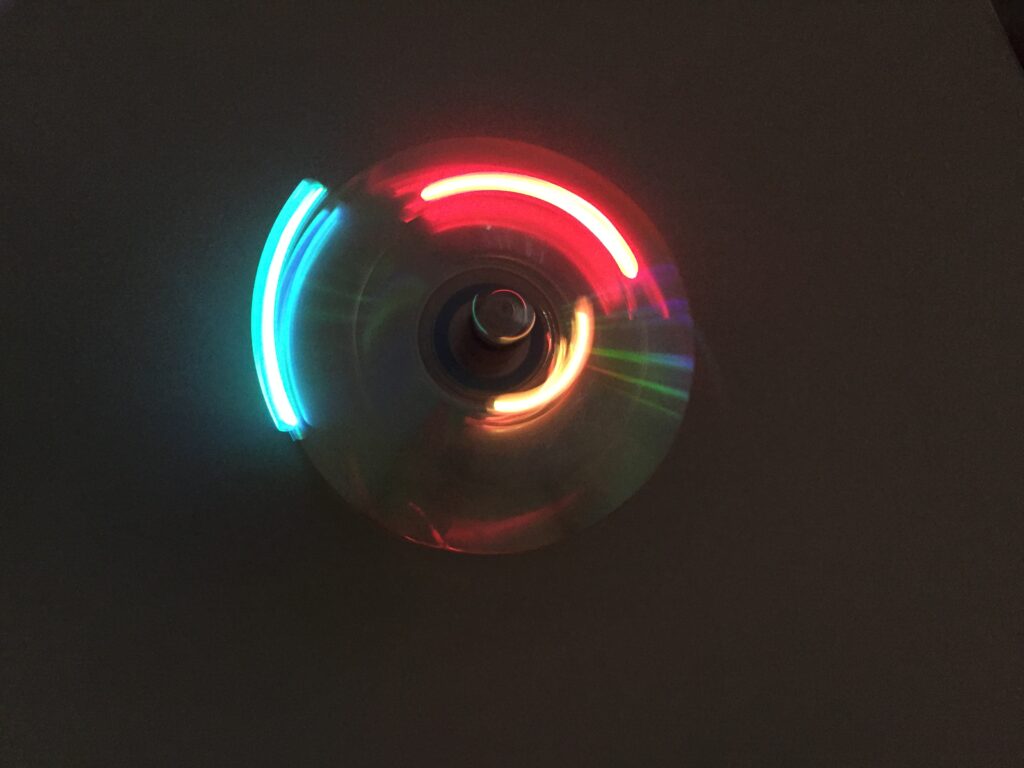

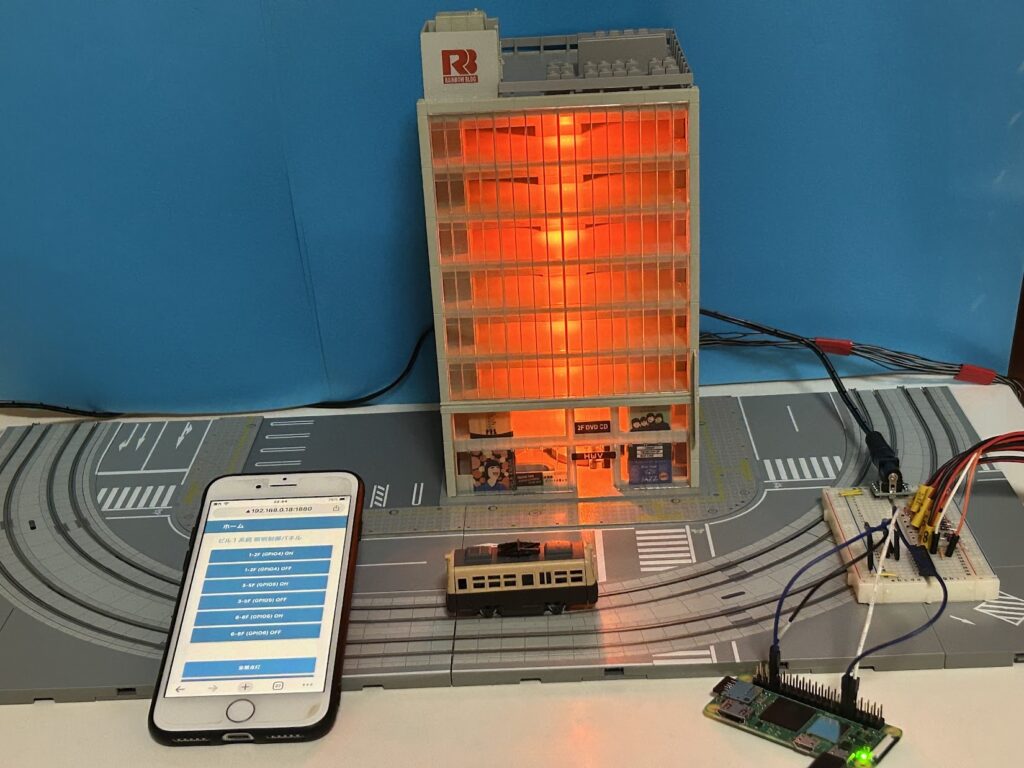

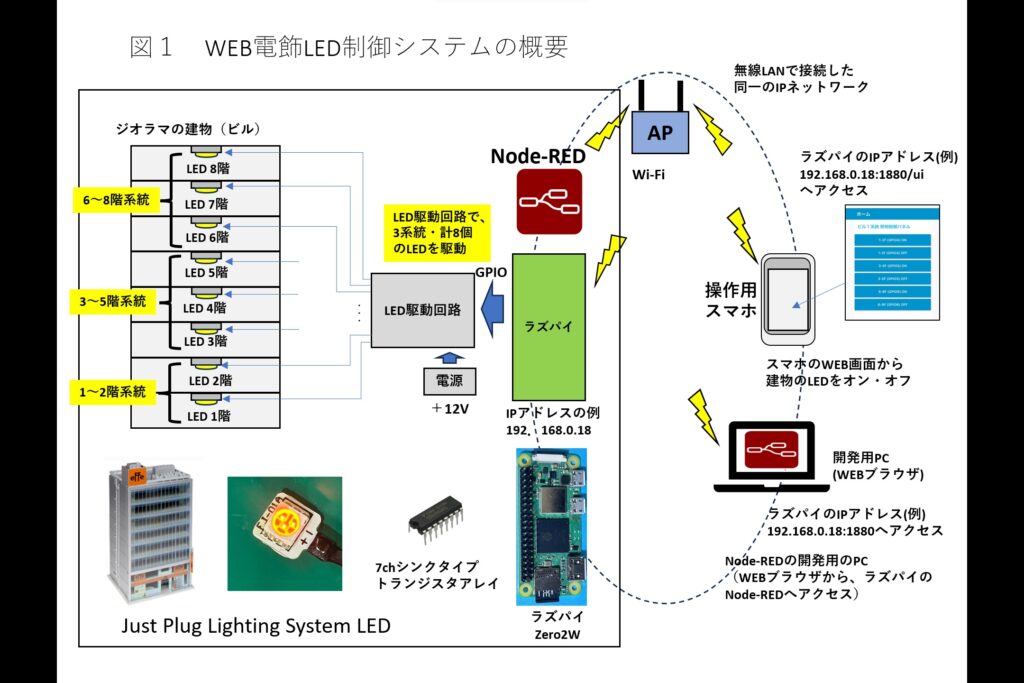

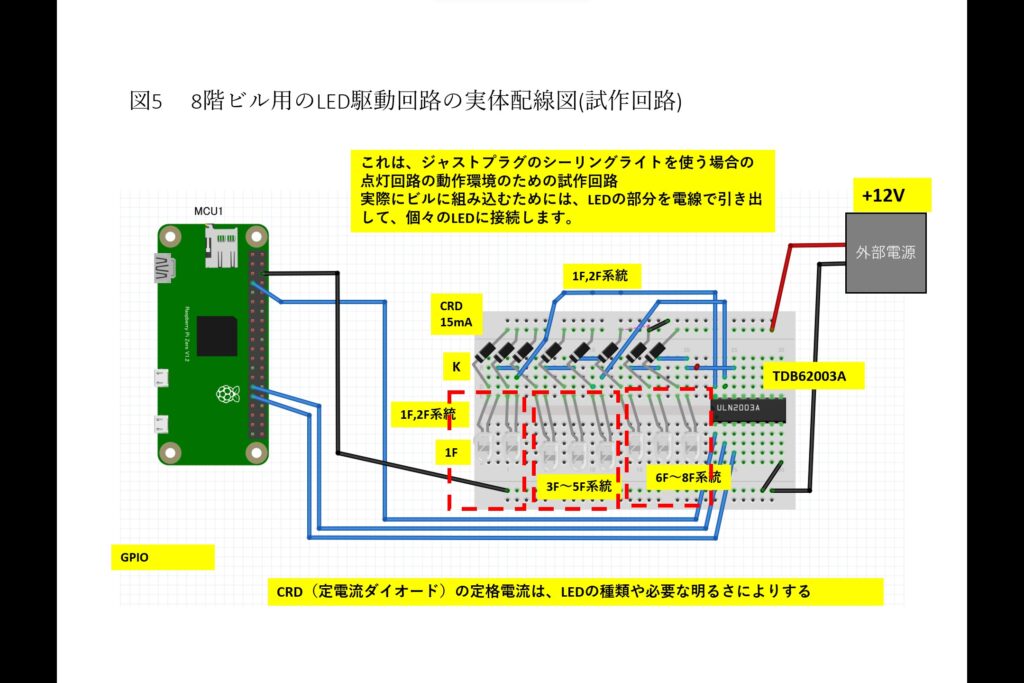

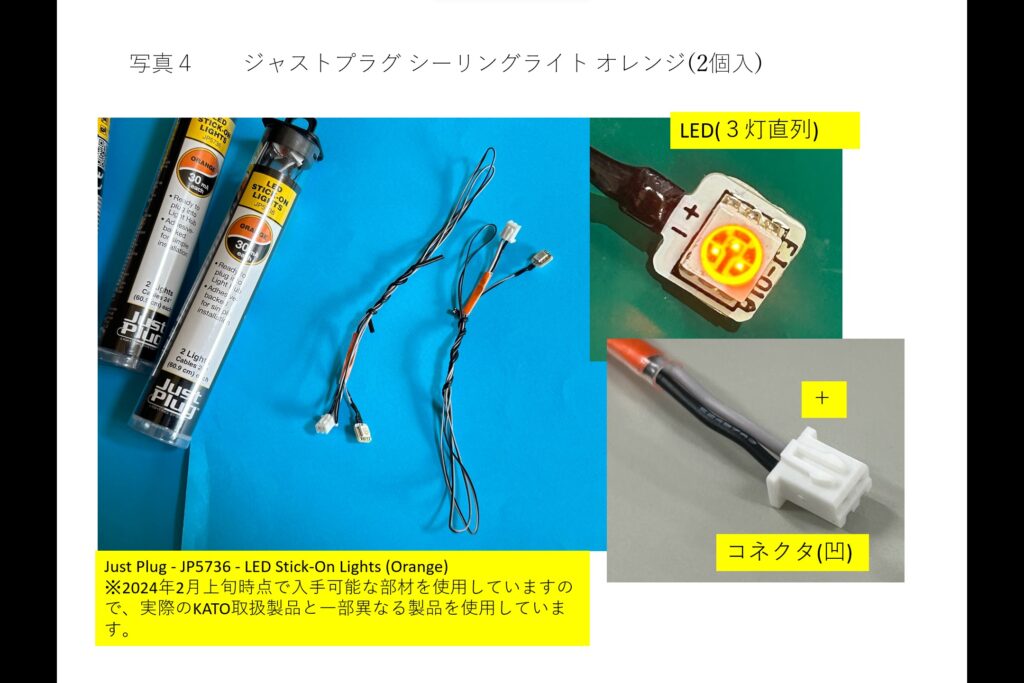

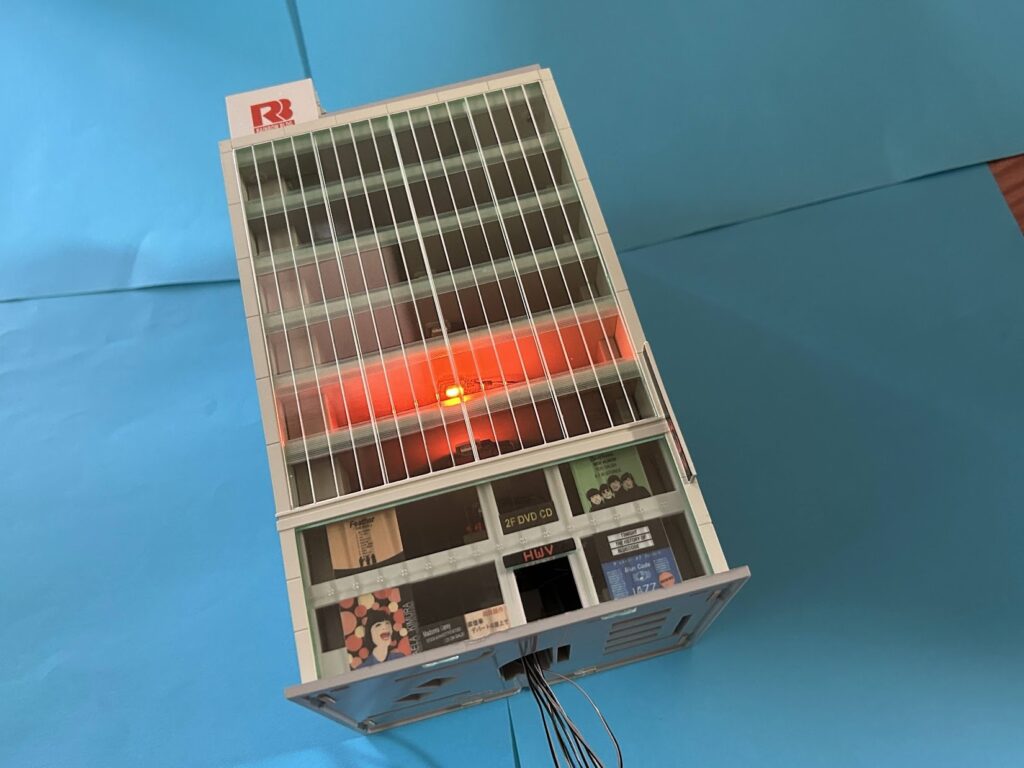

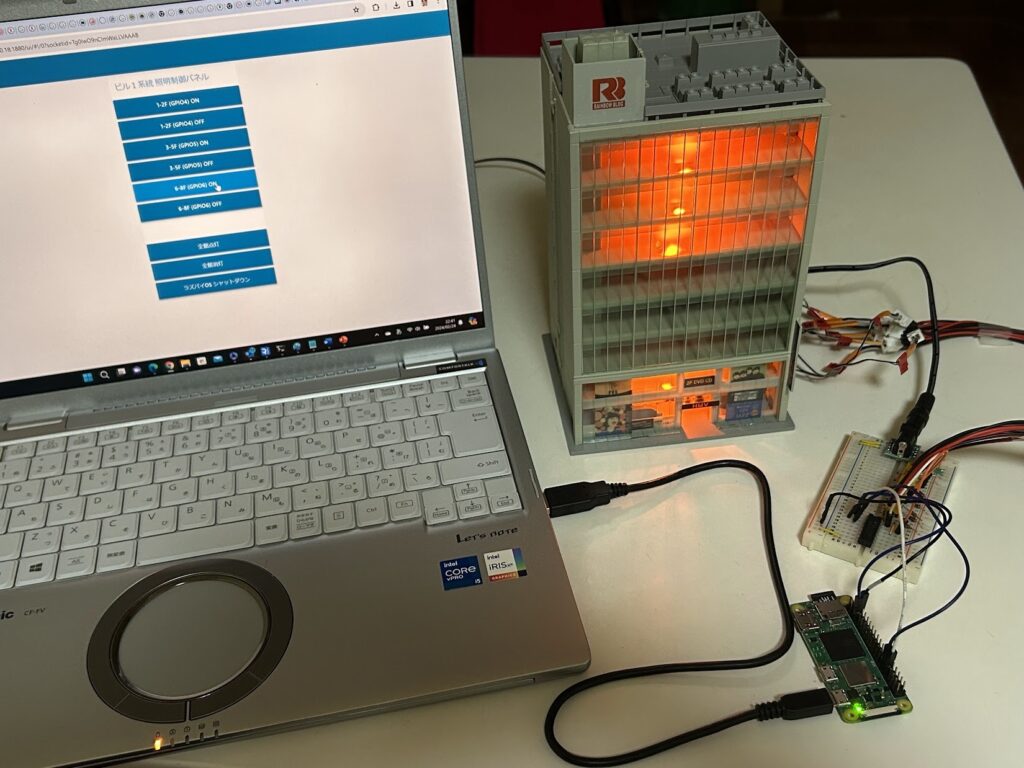

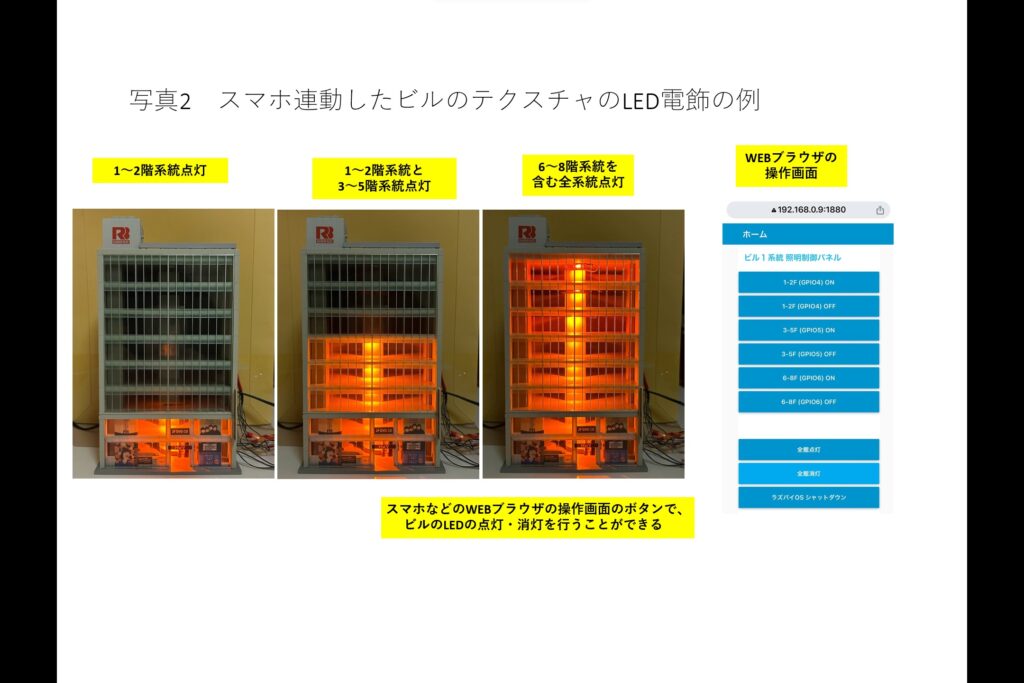

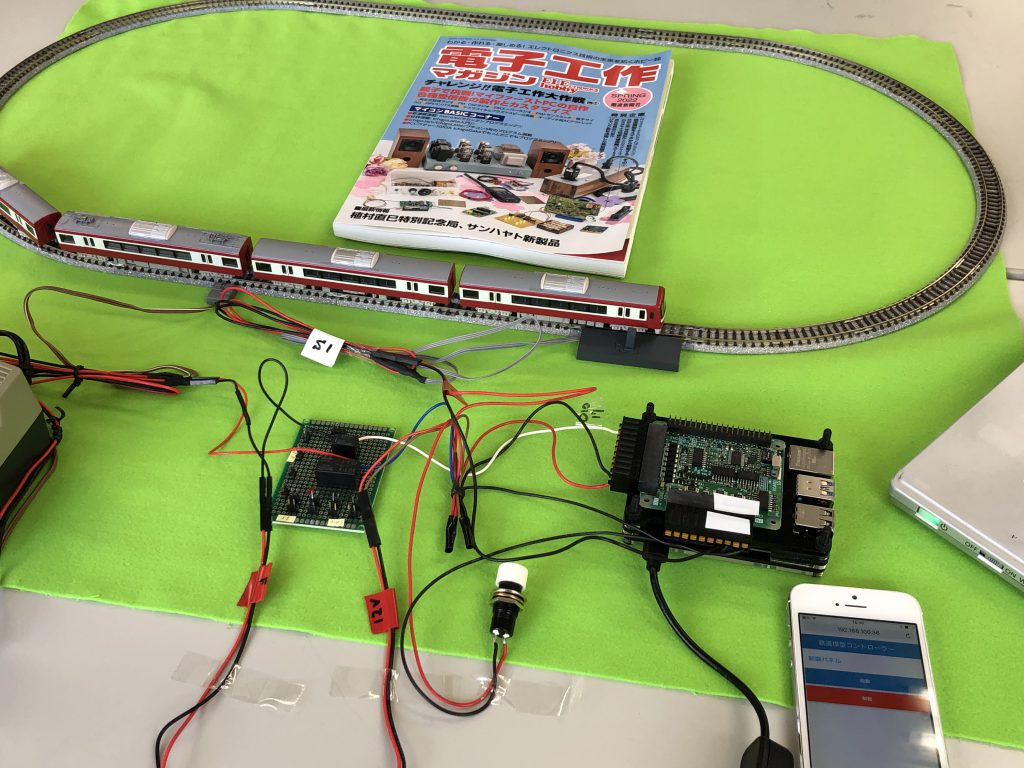

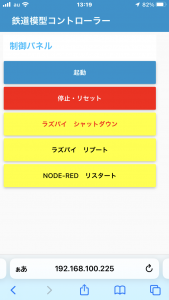

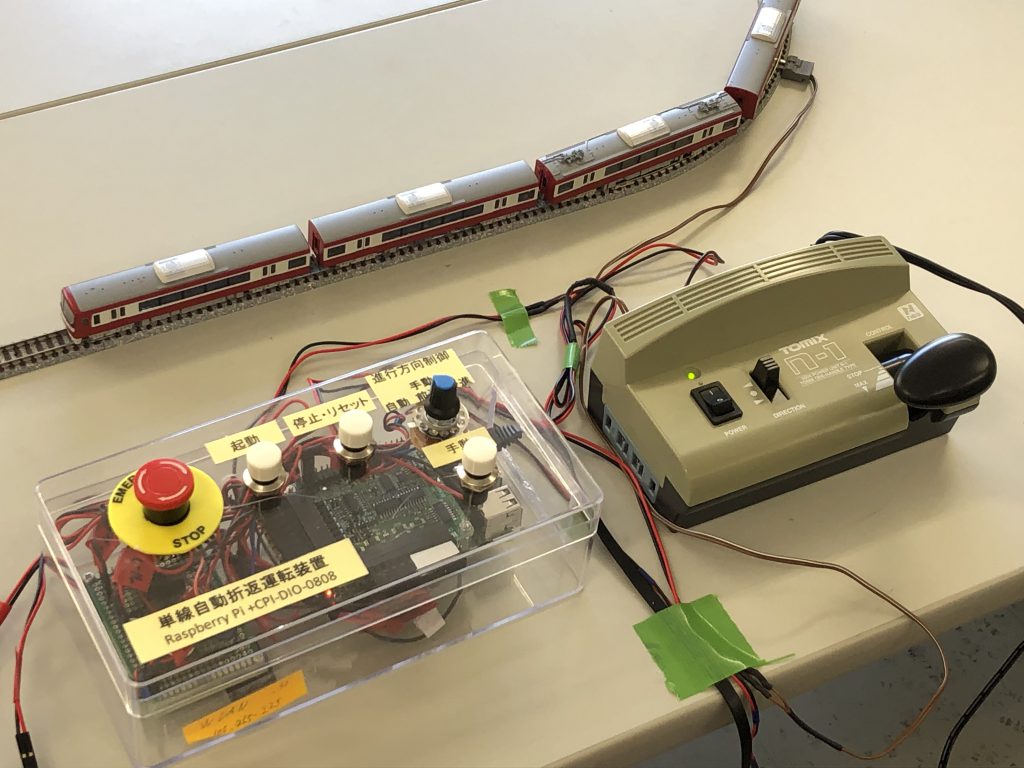

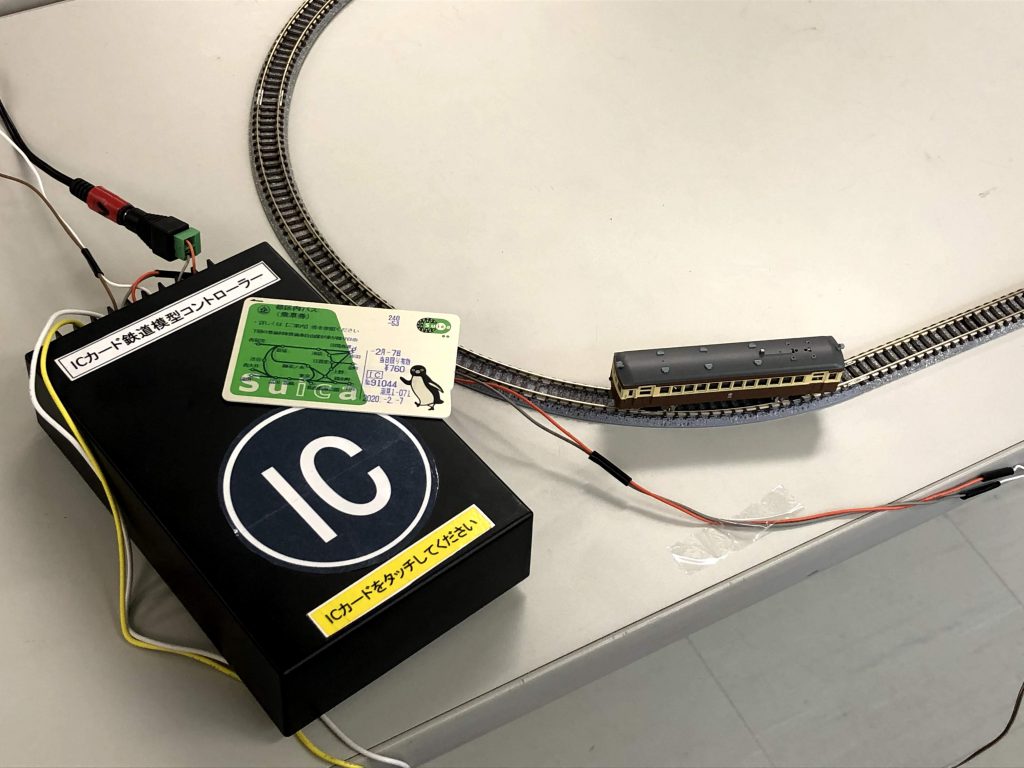

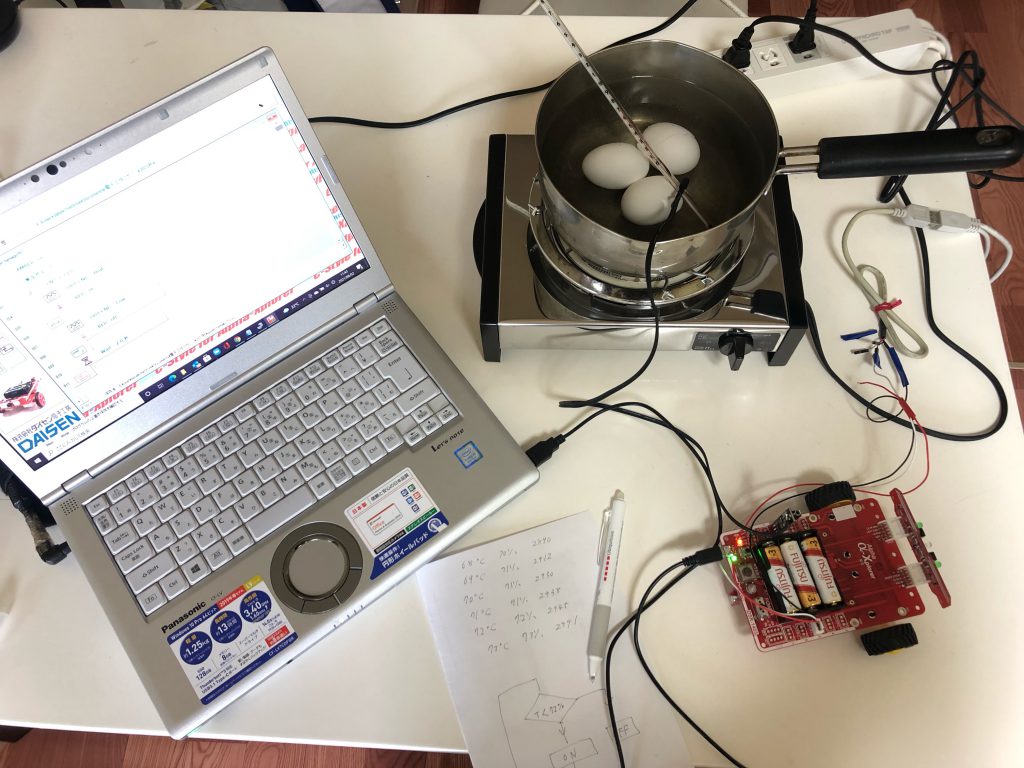

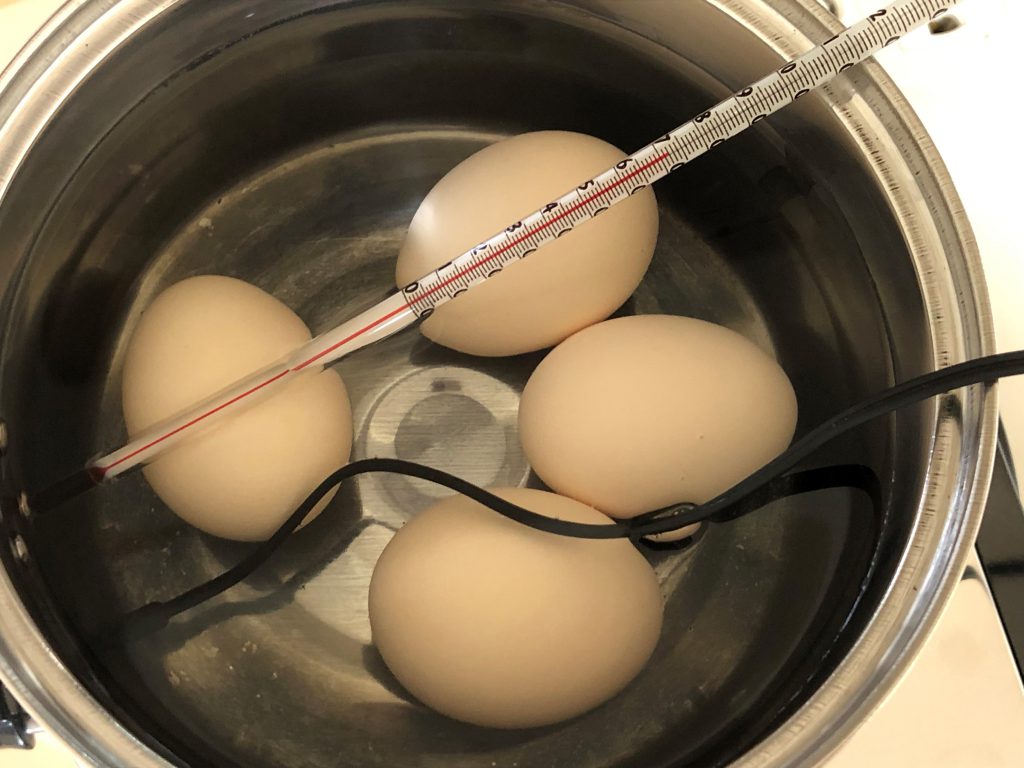

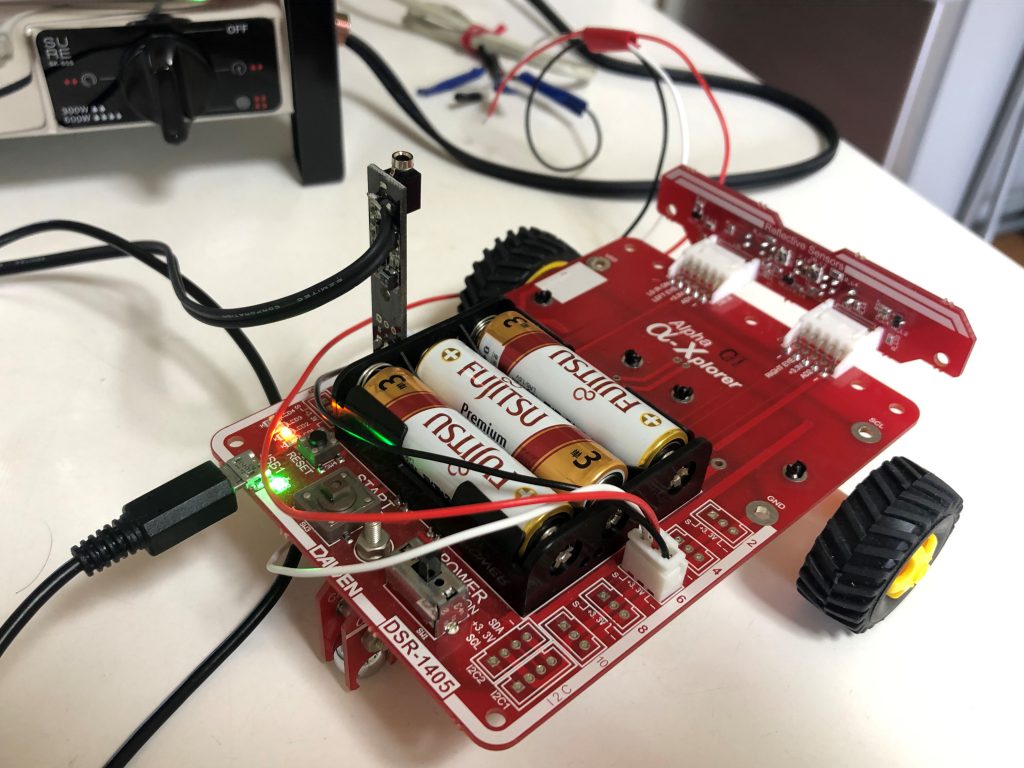

その後は、気持ちを割り切って「自分が遊びたい」内容で、例えば「鉄道模型の重大事故激減! 車両検知の探求と単線折り返し装置の製作」「スマホでON・OFF! ラズパイとNode-REDでジオラマのLED電飾を制御する パート1~3」などなど超マニアックな工作記事を書かせていただいて今に続いております。

・ラジオの製作2025記念号では、Z80の記事を

また、2025年9月1日発売の電子工作マガジン別冊「ラジオの製作2025記念号」では、「欲しかったTK80、あの頃触ったTK80 をもう一度! 「8ビットマイコンボード」を作ろう」のタイトルで、TK80ソフトウェア互換の中日電工のND-80Z3.5の製作記事と、これを用いた「ND-80Z3.5対応 3分間ラーメンタイマー」のプログラムを掲載させていただきました。ほんとは、TK-80でも動作させる予定でしたが、Z80と8080の16進10進変換命令(DAA命令)の仕様の違いによりTK80では動作しないことが直前になってわかり、ND-80Z3.5対応のプログラムとして掲載しています。また、ND-80Z3.5の製作記事を読まれた方からは「ChatGPTをまさかの目的で使うとは!」とご感想をいただいております。

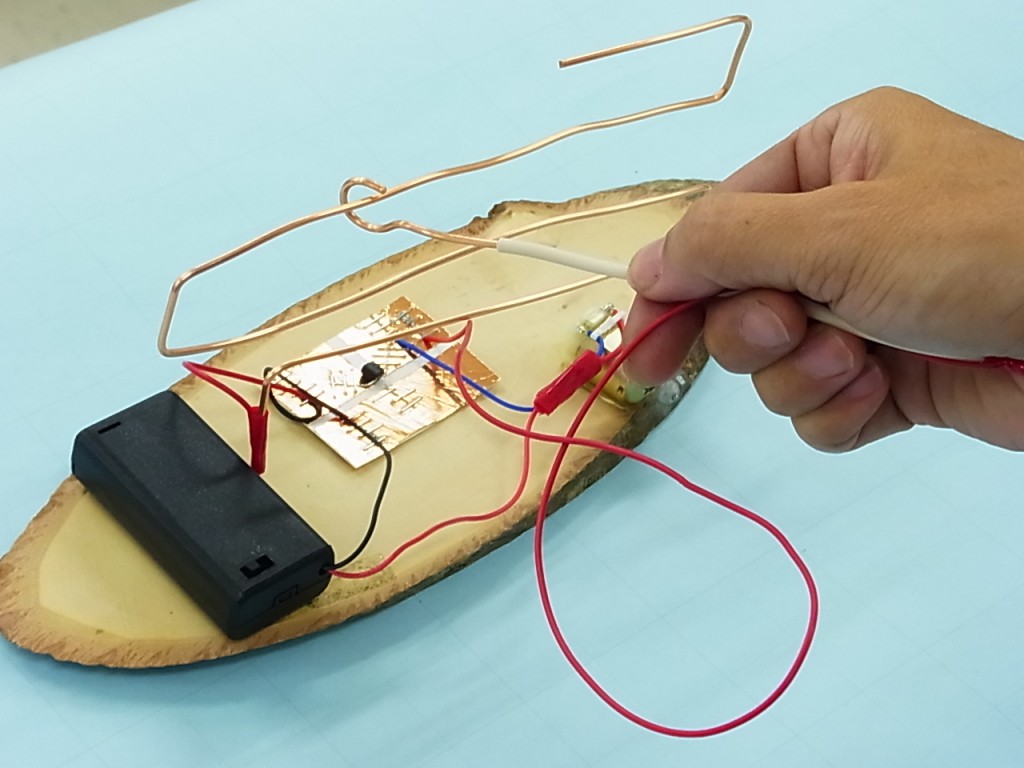

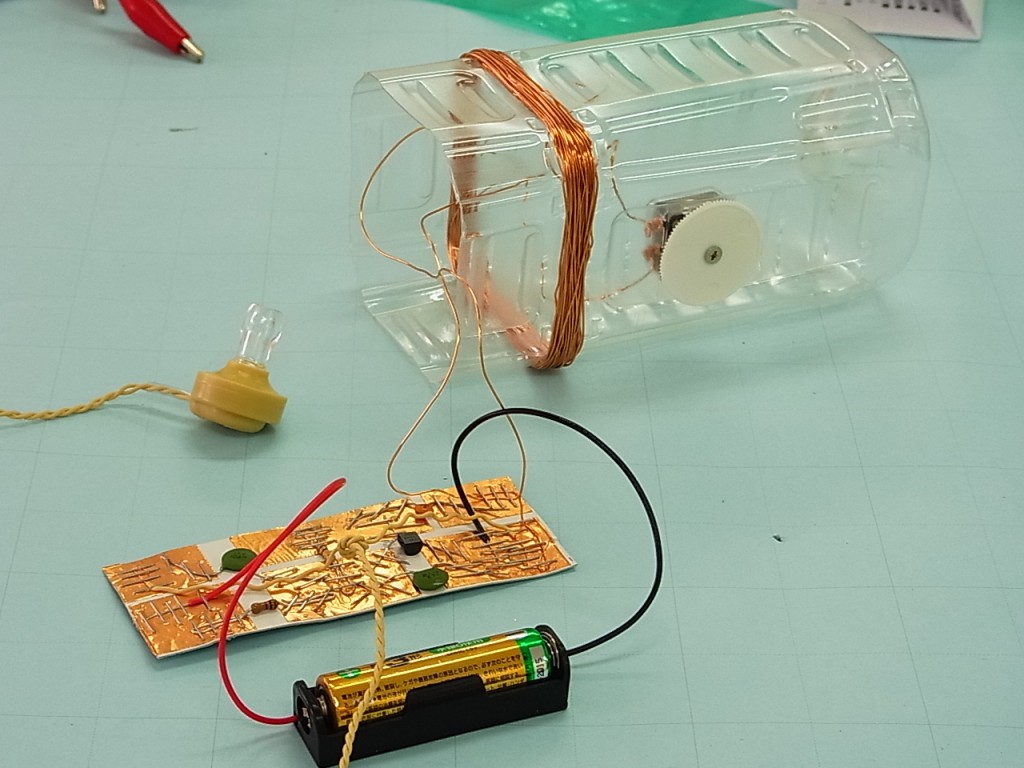

・電子工作マガジン2025年秋号

さて、電子工作マガジン2025秋最終号の記事は、「AM ラジオの雑音源を探せ!ノイズディテクタの製作と調査」と称して、簡単な回路を製作してAMラジオへ悪影響を及ぼすノイズ源を探し出す記事です。すると、ほんと意外なものが、最後に残りました。これは、AMラジオのノイズ対策だけではなく、オーディオのノイズ対策のヒントになるかもしれません。詳しくは紙面で。