先日、「Wi-Fiルータを、最新のWi-Fi 6 (IEEE802.11ax)規格の機種に更新した対応したけど、PCが上手く繋がらない」との相談がきました。このコロナ禍、緊急事態宣言のテレワーク・在宅学習に備えて、家庭内の無線LANを更新しようと思ったそうです。※ 2021/4/25 一部追記

・ 無線LANアダプタのドライバが原因かも?

複数の要因が考えられますが、多いのは、無線LANの子機( 無線LANアダプタ )側のドライバ(無線LANアダプタを動かすためのプログラム)に問題がある場合です。一部のメーカの無線LANアダプタ(Intel社など)は、ドライバをアップデートしないと、Wi-Fi 6 の無線を受信できない場合があります。まずは、購入されたWi-FiルータのメーカのHPを見てみてください。対処法が書いてあるはずです。

例えば、

TP-Link 社「PCがAXルーターのWi-Fiを受信できない場合はどうすればいいですか?」https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2303/

アイ・オー・データ社

「パソコンでSSID(Wi-Fi)が見つからない・出てこない」https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30609.htm

エレコム社 「PCでSSIDが見えない場合」

http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=8302

BUFFALO社 「パソコンからWi-Fiルーターに無線接続しようとしましたが、SSIDが表示されません」

https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142954.html

ASUS社「FAQ ワイヤレスカードドライバーのアップデート方法 (802.11ax 無線LANルーター向け)」

https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1037422/

などのページが、あります。

ご参考まで。

※追記

家庭内にWi-Fi 6 (IEEE802.11ax)対応の端末が無ければ、当然ながらWi-Fi 6 の高性能を活かすことができません。その場合は、最新版で高価なWi-Fi 6対応機器 ではなく、一つ古いタイプのWi-Fi 5 (IEEE 802.11aç)対応の無線LAN機器(無線LANルータやアクセスポント)で、十分かと思います。

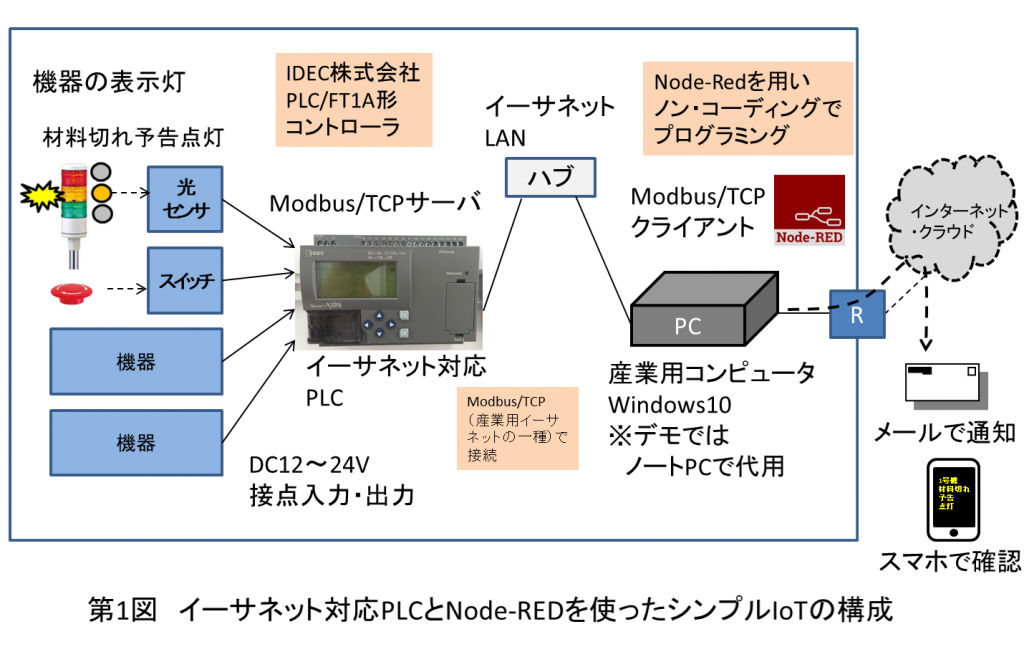

また、無線LAN機器の更新も良いかと思いますが、可能であれば有線のLAN(イーサネットLAN)の使用を、強くお勧めします。最近ではLANケーブルやネットワーク機器(スイッチイングHUB等)も安く購入できますので、検討する価値は十分にあります。

(あくまで、個人の感想です。)※2021/4/25 追記

なお、技術的な詳細は、昨年書いた雑誌(日経ネットワーク)の記事↓に書いていますので、よろしければ読んでください。(会員サイトです)

LANからクラウドまでネットワークなんでも実験室

PCからは見えない 無線LANを調査せよ! https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nnw/18/041800005/042200015/

その他、最新の無線ルーター(アクセスポイント)は、最新のWi-FiのセキュリティのプロトコルであるWPA3に対応していることがほとんどかと思いますが、当然ながらWPA3に対応している機器(無線LANアダプタ)しか、WPA3を使用できません。しかしながら、現在の多くの機器は、一つ前のWPA2やWPAにしか対応していないことが多いです。その場合は、無線ルータの設定を、「WPA2やWPA を使用する設定」、もしくは「WPA3を使わない設定」にすれば、接続できるかと思います。まずは、試してみて下さい。なお、「 WPA2やWPA 」を使って接続すると、「弱いセキュリティ」などの警告表示が出る場合もありますが、それにしか対応していない機器の場合は、仕方がありません。

※引き続き、無線LANの調査 、トラブルシューティングの業務も行っております。ご相談は、メールフォームからお願いいたします。

http://triangle-ele.com/mail/postmail.html